経済学者×VTuberによる対談が実現

自動運転と経済学

8月某日、大阪府内の某所で、意外な顔合わせによる対談が実現した。ブレイディみかこ、北田暁大との共著、『そろそろ左派は〈経済〉を語ろう――レフト3.0の政治経済学』(2018) で知られる経済学者の松尾匡と、技術系のスタートアップとして活動し、インターネット上ではVtuberとして活躍するリコピンめぐみの二人による対談である。

実はこの企画は、10月30日に社会評論社から刊行された『変革のアソシエ』38号に掲載された特別対談だ。「自動運転と経済学」をテーマに、松尾匡が聞き手となり、リコピンめぐみが自動運転の現状と未来を語っている。若い技術者から語られるテクノロジーへの期待と、それに対する歴戦の経済学者からのアンサーは、今もっとも注目すべきディスカッションだと言えるだろう。

今回、編集部では、同対談の未公開部分を独自に入手した。第一回目となる今回は、未公開トークの中から、二人が自動運転の実用化へ向けその可能性と課題を語り合う中で、自動運転にまつわる倫理観と法的責任に触れた箇所をピックアップした。

自動運転とトロッコ問題

松尾匡(以下、松) トロッコ問題の判断を予めプログラミングしておかなければならないという話がありますよね。

リコピンめぐみ(以下、リ) 道にいる人を轢くのか、それとも橋から落ちて中のドライバーを殺すのか、という選択の問題はあります。でも一方で考えてみてください。規則的に運行する鉄道に身投げをすると、身投げをした人間のほうが悪いということになっていますよね。自動運転車もプログラムに沿って規則的に運転されるわけですから、自動運転車に向かって飛び出した人間のほうが悪い。そういう方向で整理がなされていくだろうと。国ではなく、メーカーのレベルではそういう話がされています。

松 なるほどね。それが社会的にどの程度合意が取れるかというところですよね。

リ 確かにそうですね。

松 でも小さい子どもの場合もありますよね。犬や猫はどうするのかとか(笑)

リ 基本的に、人間が運転する車に比べれば自動運転車が事故を起こす確率はきわめて低いはずなんですよね。けれども、例えばテスラの自動運転車が事故を起こしたのですが、そうしたネガティブなニュースはセンセーショナルに拡散されてしまう。個人的には、お盆休みで祖父母の家に帰省して、祖父母が慣れない運転をしたら事故を起こして、孫をチャイルドシートに乗せていなかったから亡くなってしまった、みたいな話の方が「怖いなぁ」って思いますし、「早く自動運転車の時代来てくれ」と思っているんです。新しいテクノロジーに対する拒否反応みたいなものが起きてしまって、世の中が技術を受け入れるのが遅くなってしまうのではないかという懸念はありますね。

松 その通りですけどもね。やっぱりさっきのトロッコ問題、小さい子どもが飛び出した時にどういう判断をするか、それをどうプログラミングするかというのは考えなければいけないですよね。

リ そうした究極の選択みたいな場面でどう判断すべきか、という問題はまだあまり議論されていないかもしれませんね。ギリギリ止まるとは思うけれど、間に合わなかったら轢いてしまうだろうな、とか、たくさん人が居た時は困るだろうな、という話なら分かるんですが…。

松 そうでしょうけど(笑)でも、それを予めプログラムとして入れておかなければいけないんですよね。今までは人間が咄嗟に判断をしたので、それほど責任問題が問われなかったかもしれませんが、予めプログラミングしておくわけですから、人間が十分に熟慮して選択したことになりますよね。

リ なるほど。目的関数をどう設定するかという問題なら、自動運転の開発に携わる人たちは、そうしたきわどい倫理的判断についても考える必要が出てくるかもしれません。

人間はどこまで責任を負うのか

リ 法律の文面の話なのですが、「自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」という文章が法律の中に入っているんです。これをどうするのかという問題もあります。

松 これは今までずっと続いてきた法律の中に入っているということですね。

リ はい、自賠法の中にも入っています。法律の文章をそのまま運用できなくなるよね、という話です。また「自動車の構造上の欠陥」という言葉も法律の中にあるのですが、ここについても、外部データの誤謬、地図データなどが間違っていた時、通信障害が起きてデータが途中でダウンロードできなくなった場合など、その結果として事故が起きてしまうと、これは自動車の構造上の欠陥になるのか否か、というような細かい部分も問われています。

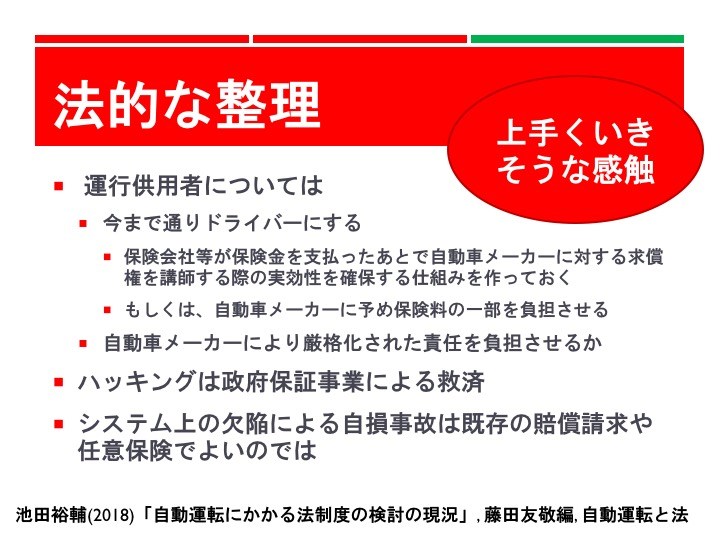

こうした問いに対して、ある程度の議論は蓄積されていて、暫定的な答えも出ています【図1】。例えば、運行共用者に関しては今まで通りドライバーということにして保険会社がドライバーに保険金を支払い、一方で保険金が支払われた後でも保険会社がメーカーの責任を問えるようにするという案が出ています。または、そもそも自動車メーカーに保険料の一部を負担させる案も考えられています。もしくは、自動車メーカーに厳格化された責任を負担させる案がいいのではないか、など、どうした方向性がよいかについて議論が進んでいます。ハッキングに関しては、政府による補償事業をやらざるを得ないだろうと。私もそれが一番よいと思います。

【図1】

松 それはそうですよね。

リ システム上の欠陥については、既存の賠償請求や任意保険で対応する方向性でいいのでは、ということになっています。

松 運行共用者を今まで通りドライバーにするということは、ハンドルも何もついていな自動運転車は走らせられないということになるんですか?

リ 彼らのイメージしている自動運転車が少し古いのかもしれないですよね。

松 彼らというのは、この議論をしている人たちですか?

リ もちろんメーカーの人達も議論には入っているので、レベル4(市街地・高速道路での完全自動運転)の話を念頭に置いていると思うのですが、一方で、自動運転車に乗るやつはハンドルを握らないにせよちゃんと自分で保険をかけておけ、という空気も感じられますね。

松 保険をかけておけ、というのは、賠償をする為の保険ですね。そうなんだけれども、車に乗ってしまうと、自分としては何もすることがないと(笑)

リ そうなんです(笑)

松 なんか、中間管理職って何の為にあるのっていう話に似ていますよね(笑)

リ ウキャキャキャキャ(笑)

松 大事なことは全て上が決めるし、日常的な業務は全部部下が決めてるし、中間管理職の人間は何も判断することがない。じゃあ中間管理職って何のためにいるのって言ったら、何かあった時に頭を下げる為にいる、みたいなね(笑)

リ まさしく。

松 大学の部活動の顧問とか、教員が顧問になるけど、実際には部活動に何も関与していないこともある。何の為にあるのって、頭を下げる為にある(笑)

リ 確かにそんな感じですよね。国民の合意を得られるのか、という話も議論の中で出ています。

松 結局、ドライバーに責任がかかってくるよ、ということになると、ハンドルもブレーキもないというわけにはいかないんでしょうね。

リ そうですか?

松 そんな責任を負わされるのなら、最終的な判断をさせろ、何かの決定権を、という話になりますよね。そうなったらそうなったで、却って良くないことが起こるということは考えられますか?

リ やはり緊急時の判断を人間に任せてしまうと、事故が増えると思います。先ほどのレベル3(基本的な運転は自動で行うことができる。ドライバーが眠ってしまう等の問題があり、開発ターゲットから外れた)の話ですね。人間は途中でよそ見をしてしまうなど、注意力の持続には限界があるので。自賠責で対応する方向に進んでいくとは思いますが、一般の方々が嫌がるとは思いますね。ただ、メーカーの方を見ると、ハンドルもブレーキもない車を作ろうとしているので、技術革新というのは、法律で抑え込むにしてもやはり限界はあると思っています。

松 それはそうかも知れませんね。例えばブレーキでなくても、緊急停止ボタンのようなものはどうでしょう。

リ 地下鉄の構内についているようなボタンですか?

松 そうです。最終的には「これを押さなかった」ということで責任がかかるというような(笑)

リ それはちょっと嫌ですけどね(笑)ただ、この議論も2025年を念頭に置いているので、ペースは遅いんですよね。

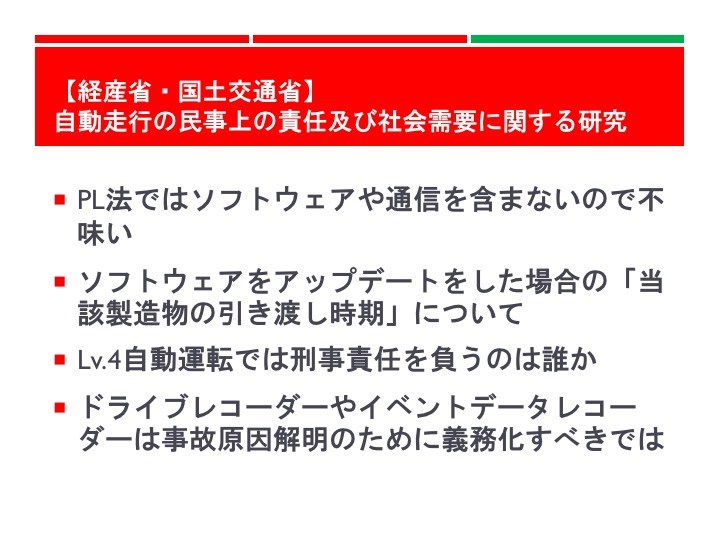

もう一つ、経産省と国土交通省が行っている「自動走行の民事上の責任及び社会需要に関する研究【図2】」というのがあるのですが、ここではいくつか自動運転の問題点が挙げられています。PL法(製造者責任法)というのは、物理的な物体に対する責任しか含んでいません。しかし、自動運転はソフトウェアが重要です。もちろんカメラのレンズが曇っていたせいで事故が起きることもあるかとは思いますが、やはりソフトウェアの判断ミスの方が危険度は高いはずです。また「当該製造物の引き渡し時期」については、ソフトが自動的にアップデートされた時に、そこを引き渡し時期とするのか、というようなすごくテクニカルな話です。後は、刑事責任を負うのは誰か、ということや、コンピュータのバグが事故の原因であったということを証明できるように自動運転車にはドライブレコーダーやイベントデータレコーダーの取り付けを義務化するべきでは、という話になっています。映像だけでなく、自動運転車がどのような判断をしていたか、例えば標識を標識として認識できていたかなど、データを全て蓄積することを義務化するべきでは、ということです。

【図2】

松 それはその通りですよね。でも、データはどこに記録していくんですか?

リ 車本体になるでしょうね。データを全てアップロードするのは難しいですよね。

松 なるほど。PL法がソフトウェアを含んでいないというのは、そもそも自動運転以前の問題ですか?

リ 自動運転以前の問題です(笑)

松 今は含んでないとおかしいですよね(笑)

リ その通りですよね。システム開発でも揉めますからね。この辺りはもう、どうにかしてもらわないいと先に進めないところまで来ていると思います。

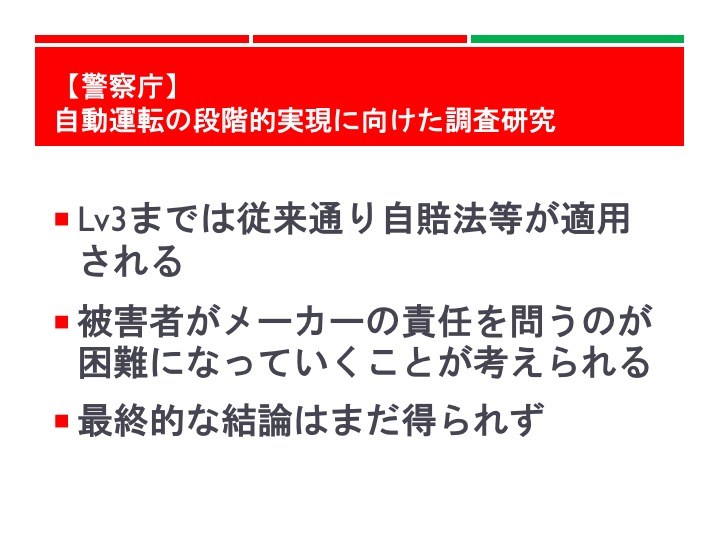

最後に警察庁なのですが、警察庁の議論は全然進んでいません【図3】。レベル3までは最終的な判断は人間が行うので、従来通りに自賠法が適応される。これは当たり前ですよね。それ以降のことがまだ考えられていなくて、「被害者がメーカーの責任を問うことが困難になっていく」とはいっているのですが、それ以上の結論が出ていません。個人的には警察庁だけ動きが遅いように感じています。

【図3】

松 各担当の所で、バラバラに議論をしているという感じなんですか?

リ そうですね。一部被っているところもあるんですが、基本的に縦割り行政なんでしょうかね。

—————————————————————————————————–

この対談の本編は、『変革のアソシエ』38号(税込1,080円)に掲載されている。

お求めの方は、お近くの大型書店またはお問い合わせホームまで。

松尾匡、ブレイディみかこ、北田暁大 著

『そろそろ左派は〈経済〉を語ろう――レフト3.0の政治経済学』(Amazon.co.jp)

リコピンめぐみ YouTubeチャンネル

geppo 編集部です。

テクノロジー、シェア、政治に関する幅広いジャンルのニュースをお届けします。ご意見・ご感想は、お問い合わせフォームまで!